歯周病治療

テレビや雑誌でよく取り上げられるようになってきたので、歯周病という疾患を聞いた事がある方は多くなってきたと思います。しかし自分には関係ないと思っていたり、不確かな情報が出回ったりと、正しい認識が浸透しているかどうかは別のお話しです。

歯周病についてのよく聞かれる質問をあげていきます。ぜひ、ご自分自身にも当てはめて確認してみてください。

目次

歯周病はうつるのか?

うつります

口の中には800種類以上の様々な細菌がいます。歯周病の原因菌はその内の十数種が関与し、特に重篤な歯周病に検出されるのがRed complex という(P. gingivalis 、T. forsythia 、T. denticola という3種類の)菌群です。

さらにP. gingivalis という菌は強い病原性を持ちます。これらの歯周病菌は、歯ブラシやキスを介して人の口から別の人の口へうつるので気をつける必要があります。

歯周病は口臭の原因になるのか

なります

口臭の原因は様々あり、全身の病気が問題の時もありますが、口の中の状態がよくなると劇的に改善する場合が多いです。大きな虫歯や歯が割れたり、歯の神経が原因で膿む事が口臭の原因の時もありますが、歯周病のにおいは独特です。歯周病菌が代謝の過程で、硫化水素やメチルメルカプタンという嫌なにおいの物質を産生する事が口臭のもとになります。

歯周病のセルフチェックする方法は?

- 朝起きた時口の中がネバネバする

- ブラッシング時に出血する

- 口臭が気になる

- 歯肉がむずかゆい、痛い

- 歯肉が赤く腫れている

- 歯が長くなったような気がする

- 歯と歯の間に隙間があり、食べ物が挟まる

- 歯がグラグラと動くようになった

これらが一つでも当てはまる場合は、歯周病の可能性があります。また、当てはまらなくても、今後歯周病にならないために予防が必要となります。

そもそも歯周病ってどんな病気?

下の前歯の裏側に歯石が蓄積している状態

歯肉も赤く腫れてしまっています

歯周病とは、歯や歯肉の周りに起こる病気の総称です。主な原因は、歯と歯肉の間の溝(歯周ポケット)に溜まる歯垢(プラーク)。

プラークには1mg中10億個の細菌が含まれます。プラークが溜まることで歯肉が炎症を起こし、ひどくなると膿が溜まったり、歯を支える骨が溶けて歯が抜けてしまったりすることもあります。歯周病は、痛みなどの自覚症状が出にくいため、気付いたときにはかなり進んでいるケースが多い疾患です。50代以上の方は、半数以上が歯周病にかかっているというデータがあります。

定期検診などでこまめにチェックし、歯周病にならないように予防していくこと、症状が出ている場合はひどくなる前に治療を始めることが大切です。また、歯周病の原因はプラーク以外にも様々あるため、正しい診断や治療法も大事となってきます。

歯周病ってどう進むの?

健康な状態だった歯肉は炎症を起こすと歯肉炎に移行します。さらに歯肉炎が悪化すると歯周病になり、その程度は、軽度→中等度→重度と進んでしまいます。

健康な状態

歯周ポケットの深さは1~3mm。歯肉は薄いピンク色で、腫れや出血などがない状態です。この状態が維持できることが理想です。年に2~3回の定期検診を受けて、歯のクリーニングやプラーク量のコントロールをすることで、歯周病を予防できます。

歯肉炎

歯ぐき周囲にプラークや歯石が溜まり、歯肉に炎症が起きている状態です。歯肉の赤みや腫れ、出血などが起こります。歯石は歯ブラシでは除去できないので、歯科衛生士による専門的なクリーリングと適切な磨き方指導を受けて、毎日正しいブラッシングを続けることで改善できます。

軽度歯周病

歯肉の腫れがひどくなり、炎症が広がった状態です。歯周ポケットは4mm未満ですが歯を支える骨が溶けてしまっています。プラークや歯石を除去し、正しいブラッシングを続けることで改善を図ります。定期検診で進行しないよう経過をみていくことが大切です。

中等度歯周病

炎症がさらに進行して、腫れていることが見た目でわかるようになります。歯を支える骨がさらに溶けてしまい、歯が揺れるようになり、歯周ポケットは4~5mmにまで深くなっています。歯周ポケット内の歯石を除去する際に麻酔を使わないと、かなり痛みを感じるようになります。

重度歯周病

定期的に歯肉が腫れて、痛みや出血もひどくなったり膿が出たりする状態です。さらに歯を支える骨が溶けてしまっているので、歯周ポケットが6mm以上と深くなっています。歯の揺れもより大きくなります。歯ぐきに切開を入れて歯石などを除去したり、歯の周りの組織を再生を促す治療法などでできるだけ歯の保存を図ることもあります。しかしここまで進行してしまうと、歯を残すことが難しいケースも多いです。

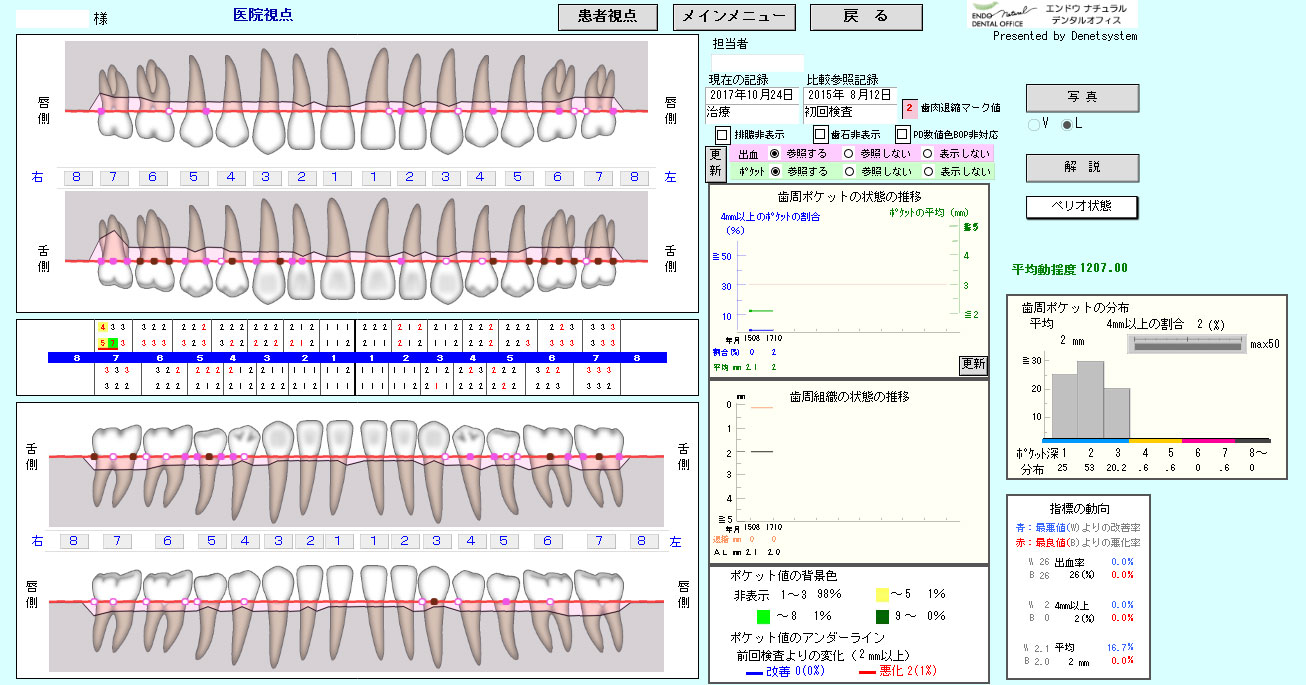

どうやって検査するの?

歯の状態の確認と個々の歯の歯周ポケットの計測を行い、データを入力し、グラフ、表にすることでリスク評価ができ、個々の患者さんに合わせた治療計画を提供できます。

スケーリングって何ですか?

歯周病に対して、歯科衛生士によるスケーリングを中心とした治療を行っています。スケーリングとは、スケーラーという専用の器具を使って、歯の表面に付いてしまったプラークや歯石を除去することです。

プラークや歯石を取るためのスケーリングの道具には、手で行う手用スケーラーと超音波スケーラーがあります。しみやすさや歯石の状態によって使い分けをしています。

歯周外科治療ってどんな事するんですか?

スケーラーが届かない場所や、スケーリングをしても改善しなかった部分に対して、歯肉を切開・剥離し、徹底的にデブライトメント(歯石や病的なものを排除)します。綺麗にした状態で縫合し、歯肉の改善を図ります。場合によっては歯肉を切って切除し、歯周ポケットを改善したり、歯の長さを整えたりします。

歯周病は完全に治るんですか?

深い歯周ポケットを浅く治し、炎症のない、いい状態にすることはできます。

歯周病には活動期と静止期があり、再発もしやすので、一見よくなっても経過を見ていく事が大切です。

骨も元どおりになるんですか?

歯周病で骨が溶けてしまうと、元どおりになることはほとんどありません。ですが、歯周外科(歯周組織再生療法)で骨の再生を促す薬剤などを使用すると、骨の再生が望める場合もあります。

全身の病気と歯周病の関係は?

歯周病との関連を挙げられているものには呼吸器系疾患、心疾患、糖尿病や妊娠などがありますが、なかでも糖尿病との関連は深く糖尿病は歯周病を悪化させる大きな原因のひとつでもあります。

歯周病はなかなか自覚症状が現れないので、気付いたときには症状がかなり進行してしまっていることが多い病気です。歯周病になってしまったら、それ以上進行させないようにすること、そして外科的な治療が必要となる前に対処するのがベストです。

歯科医師と歯科衛生士が歯周病治療について定期的に勉強会でアップデート

歯周病治療は歯科医師と歯科衛生士が協力して治療に取り組むことで、最適な結果が得られます。

そのため、当法人では全医院が定期的に集まり、法人歯周病治療顧問である大阪大学歯周病科出身の歯周病専門医の寺嶋先生を講師として、歯周病治療に対する勉強会を行なっています。

知識のアップデート、診療技術のアップデート。

常に新しい知識や技術が産まれる歯科医療。

歯周病治療は歯科治療において、一番基本となる治療です。そのアップデートを常に行うことで、歯科医師・歯科衛生士が患者さんに最良の治療を提供できるように研鑽し続けます。